Le débord discal représente une pathologie vertébrale affectant de nombreuses personnes. Cette affection, liée à l'altération des disques intervertébraux, nécessite une compréhension approfondie pour adapter les soins et améliorer le quotidien des patients. Une analyse détaillée des mécanismes et de l'évolution de cette pathologie permet d'établir des stratégies thérapeutiques adaptées.

Les fondamentaux du débord discal

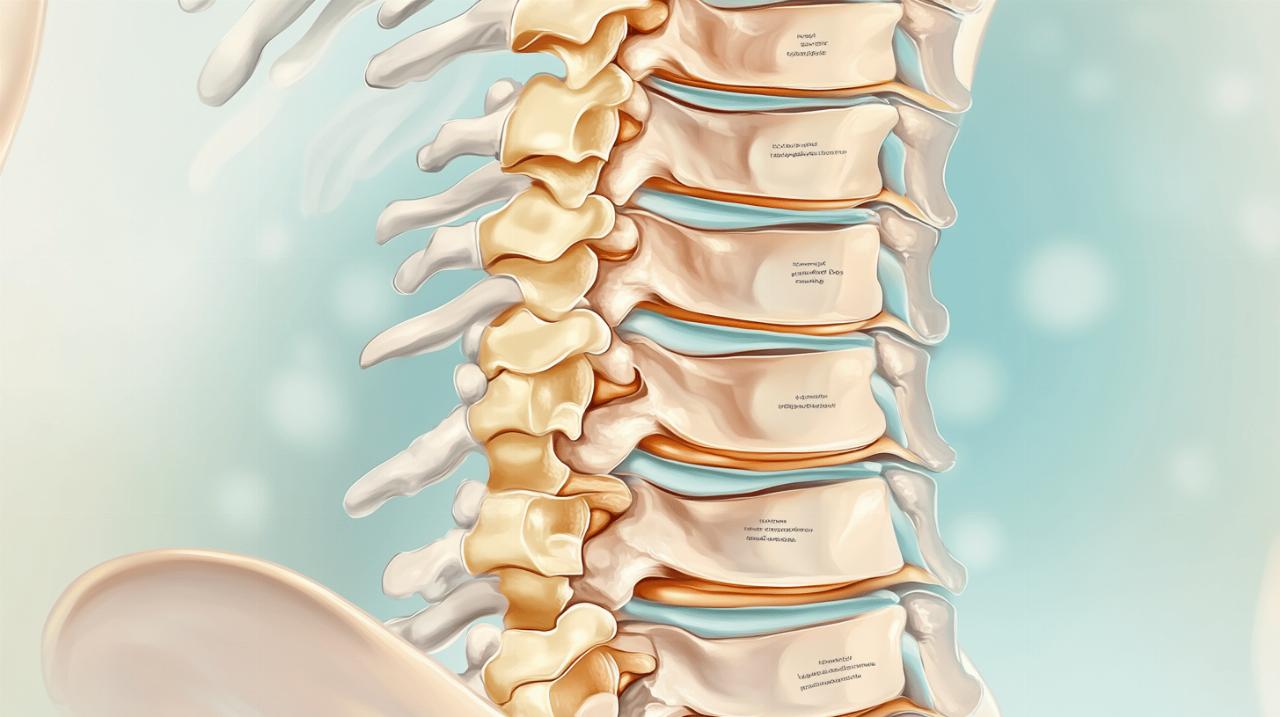

La discopathie dégénérative se manifeste par des modifications structurelles et chimiques des disques intervertébraux. Cette pathologie, fréquente dans la population, affecte différentes zones de la colonne vertébrale, notamment les régions lombaires L4-L5 et L5-S1.

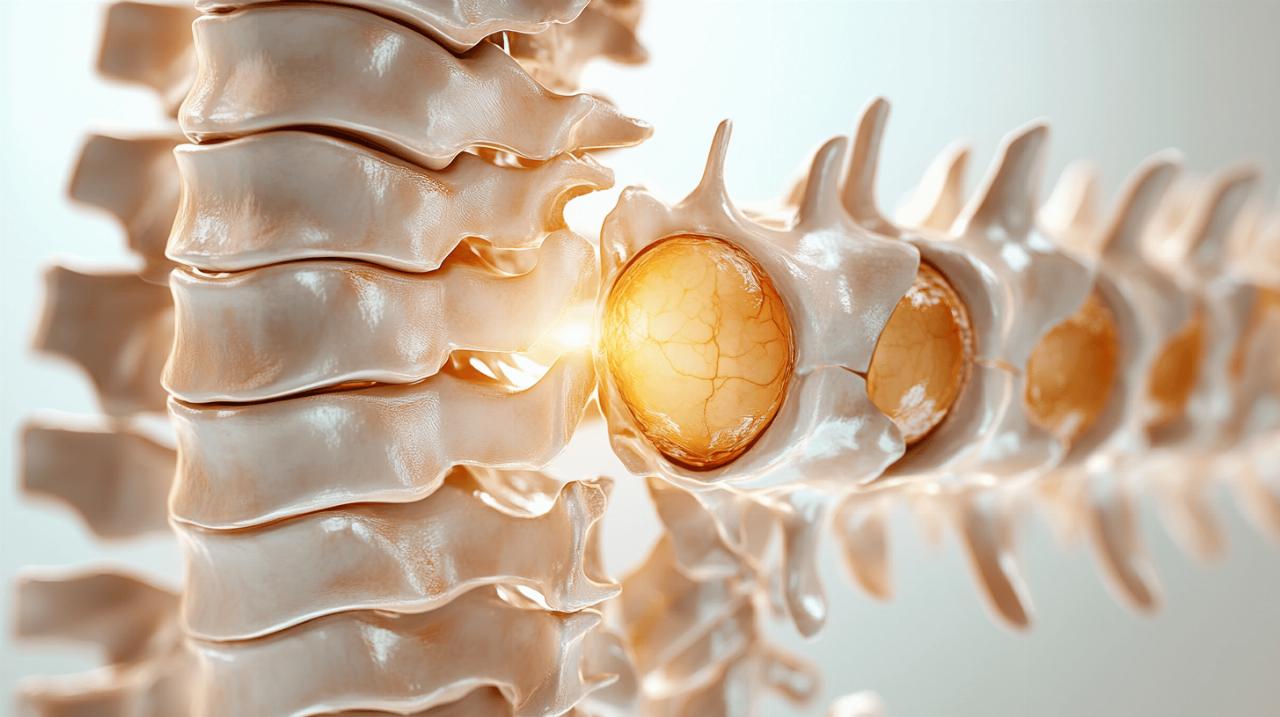

Anatomie et mécanisme du disque intervertébral

Les disques intervertébraux constituent des structures solides et vivantes, dotées d'une capacité d'auto-réparation et d'adaptation. Cette caractéristique remarquable leur permet de maintenir leur fonction malgré les contraintes quotidiennes. Leur composition unique associe différents tissus assurant la mobilité et l'amortissement des chocs.

Les différents stades du débord discal

L'évolution du débord discal suit un processus progressif, influencé par divers facteurs comme l'âge et la génétique. Les études montrent que 52% des personnes de 30 ans peuvent présenter une discopathie sans symptômes, ce taux atteignant 80% à 50 ans. Cette progression naturelle s'accompagne parfois d'épisodes inflammatoires nécessitant une prise en charge spécifique.

Les facteurs déclencheurs du débord discal

Le débord discal représente une altération significative des disques intervertébraux, ces structures essentielles qui assurent la mobilité de notre colonne vertébrale. La compréhension des éléments qui favorisent son apparition permet d'adapter nos comportements et de mieux gérer cette pathologie. Les statistiques montrent que 52% des trentenaires peuvent présenter une discopathie, parfois sans manifester de symptômes.

Les habitudes quotidiennes à risque

Les activités journalières exercent une influence directe sur la santé de nos disques intervertébraux. La sédentarité prolongée fragilise progressivement ces structures. L'inactivité physique modifie leur capacité d'auto-réparation naturelle. Le tabagisme figure aussi parmi les facteurs aggravants, tout comme la surcharge pondérale qui augmente la pression sur les disques lombaires, notamment au niveau L5-S1. L'adoption d'exercices physiques réguliers constitue une approche préventive efficace, soutenue par la kinésithérapie.

Les prédispositions anatomiques et génétiques

Les facteurs génétiques jouent un rôle majeur dans le développement d'une discopathie dégénérative. Cette composante héréditaire explique pourquoi certaines personnes développent des problèmes discaux précocement. Le vieillissement naturel participe également à cette évolution, avec 80% des quinquagénaires présentant des modifications discales. Les disques intervertébraux, bien qu'étant des structures vivantes capables d'adaptation, subissent des transformations structurelles et chimiques au fil du temps. Ces changements peuvent nécessiter différentes approches thérapeutiques, allant des anti-inflammatoires aux solutions chirurgicales comme l'arthrodèse ou la prothèse discale.

Les options thérapeutiques disponibles

La prise en charge d'un débord discal s'articule autour de différentes approches thérapeutiques, adaptées à chaque patient. Les choix de traitement dépendent de la sévérité des symptômes et de l'état général du patient. Les professionnels de santé établissent un plan personnalisé, combinant souvent plusieurs méthodes.

Les traitements conservateurs et la rééducation

Le traitement conservateur constitue la première ligne de réponse face à une discopathie dégénérative. Il associe une prise en charge médicamenteuse avec des antalgiques et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. La kinésithérapie occupe une place centrale dans ce processus, proposant des exercices spécifiques pour renforcer les muscles du dos. Les séances de rééducation permettent d'améliorer la mobilité et de réduire l'inflammation. L'activité physique adaptée reste recommandée, favorisant le maintien des capacités fonctionnelles.

Les interventions chirurgicales envisageables

L'intervention chirurgicale se présente comme une alternative quand les traitements conservateurs ne suffisent pas. Deux options principales s'offrent aux patients : l'arthrodèse et la prothèse discale. L'arthrodèse consiste à fusionner les vertèbres pour stabiliser la zone atteinte. La prothèse discale représente une solution moderne, visant à préserver la mobilité du segment vertébral. Le choix entre ces techniques s'effectue selon plusieurs critères, notamment l'âge du patient, la localisation du débord discal et l'état des disques intervertébraux adjacents.

Les stratégies préventives efficaces

La prévention représente un aspect fondamental dans la gestion du débord discal. Une approche préventive structurée permet de limiter les risques d'aggravation et d'améliorer la qualité de vie. Les bonnes pratiques quotidiennes associées à des exercices ciblés constituent la base d'une stratégie préventive réussie.

La prévention représente un aspect fondamental dans la gestion du débord discal. Une approche préventive structurée permet de limiter les risques d'aggravation et d'améliorer la qualité de vie. Les bonnes pratiques quotidiennes associées à des exercices ciblés constituent la base d'une stratégie préventive réussie.

Les bonnes postures à adopter au quotidien

L'adoption de postures adaptées joue un rôle essentiel dans la prévention du débord discal. Une attention particulière doit être portée aux positions statiques prolongées. Il est recommandé de maintenir une position neutre de la colonne vertébrale lors des activités assises. Les changements réguliers de position favorisent la santé des disques intervertébraux. La nuit, un matelas adapté et une position de sommeil appropriée participent à la préservation de la zone lombaire. Ces ajustements posturaux quotidiens contribuent à réduire les contraintes exercées sur les disques intervertébraux.

Les exercices de renforcement recommandés

Le renforcement musculaire constitue un pilier majeur dans la prévention du débord discal. Les séances de kinésithérapie apportent un cadre sécurisé pour l'apprentissage des exercices appropriés. Un programme personnalisé de réadaptation physique permet de cibler les zones fragilisées. Les exercices réguliers renforcent la musculature du dos et améliorent la stabilité vertébrale. L'activité physique modérée et adaptée favorise la nutrition des disques intervertébraux. La pratique d'exercices spécifiques s'inscrit dans une démarche globale de prévention, incluant une gestion adaptée des activités quotidiennes.

Le pronostic et l'évolution à long terme

La discopathie dégénérative suit une évolution particulière où les modifications des disques intervertébraux s'installent progressivement. Les études montrent que 52% des trentenaires présentent des signes de discopathie sans ressentir de douleur, ce taux atteint 80% chez les quinquagénaires. Cette pathologie, influencée par des facteurs génétiques et le vieillissement naturel, nécessite une prise en charge adaptée.

Les phases de rémission et de rechute

Le parcours d'une personne atteinte de discopathie alterne entre des périodes asymptomatiques et des épisodes douloureux. La structure des disques intervertébraux, bien que solide et vivante, possède une capacité d'auto-réparation. Cette caractéristique explique les variations dans l'intensité des symptômes. Le segment L5-S1, contrairement aux idées reçues, n'est pas le seul concerné, d'autres zones comme L4-L5 ou T12-L1 peuvent être touchées.

L'adaptation du mode de vie après un débord discal

L'aménagement du quotidien représente un élément fondamental dans la gestion de la discopathie. La pratique d'exercices physiques réguliers renforce le dos, tandis que l'évitement des périodes d'inactivité prolongée limite les complications. Un accompagnement par des professionnels qualifiés, combinant kinésithérapie et réadaptation progressive, permet d'optimiser la récupération. Les traitements, qu'ils soient médicamenteux avec des anti-inflammatoires, ou chirurgicaux comme l'arthrodèse ou la prothèse discale, s'intègrent dans une stratégie thérapeutique personnalisée.

Le suivi médical et la rééducation progressive

La prise en charge d'un débord discal nécessite un accompagnement médical structuré et une rééducation adaptée. Cette approche permet d'optimiser les chances de récupération et le retour aux activités quotidiennes. La discopathie dégénérative, touchant les disques intervertébraux, demande une attention particulière et un suivi régulier.

Les étapes de la prise en charge kinésithérapeutique

La kinésithérapie représente un pilier essentiel du traitement non médicamenteux du débord discal. Le programme débute par une évaluation initiale approfondie. Les séances intègrent des exercices physiques spécifiques, adaptés à chaque patient. Les statistiques montrent que 52% des personnes de 30 ans peuvent présenter une discopathie sans douleur, ce qui souligne l'importance d'une prise en charge précoce. Le kinésithérapeute établit un protocole progressif incluant des exercices de renforcement musculaire et des techniques manuelles ciblées.

L'évaluation régulière des progrès et ajustements thérapeutiques

Le suivi thérapeutique s'appuie sur une évaluation constante des avancées. Les professionnels de santé adaptent les traitements selon l'évolution de la pathologie. Les options thérapeutiques incluent les anti-inflammatoires non stéroïdiens et la réadaptation physique. Pour les cas résistants aux traitements conservateurs, des solutions chirurgicales comme l'arthrodèse ou la prothèse discale peuvent être envisagées. L'objectif reste le maintien des activités quotidiennes adaptées et la gestion efficace de la douleur, tout en prenant en compte les facteurs génétiques et le vieillissement naturel des disques.